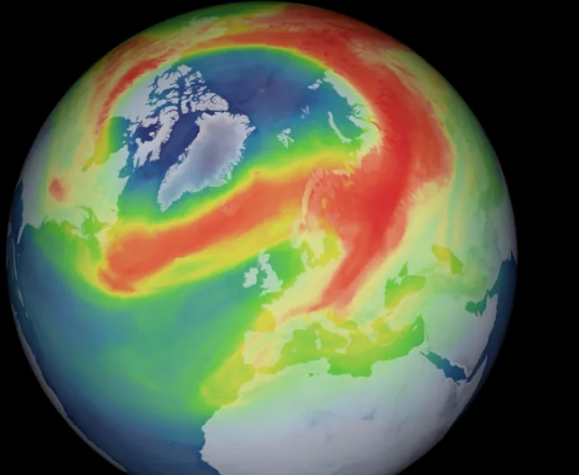

去年年初,一个不同寻常的大洞,开辟了在北极上空臭氧层,涵盖了面积100万平方公里,虽然比南极臭氧洞,这大概是在20万到2500万平方公里面积。

虽然孔封闭的春天,开放后两个月,它留给科学家不解其背后的原因。

北京大学大气与海洋科学系的科学家进行的一项新分析似乎指出,冬季北太平洋破纪录的温度是造成这一异常事件的原因。发表在《大气科学进展》杂志上的分析表明,这种情况在未来很可能会经常发生。

研究人员使用卫星数据进行了一系列模拟,发现北太平洋冬季海面温度高导致北极西风温度降低。

这些风从整个冬天一直吹过该地区直到春天,如果它们的温度长时间足够冷,就会触发极地云的形成。

北极和南极平流层的云形成在严重消耗臭氧层中起着关键作用。与南极不同,北极的平流层涡旋通常温度过高,无法形成极地平流层云。

研究人员发现,在 2020 年 2 月和 3 月期间,北太平洋海洋表面温度导致行星波活动减少,进而导致同期极冷且持续的平流层极涡。

据到Yongyun胡教授,该研究的主要作者,在春天的纪录,北极臭氧去年亏损表明,物质,在现今的贫化臭氧仍足以引起春天枯竭。分析结果表明,臭氧损失最有可能是一种反复出现的现象。

免责声明:免责声明:本文由用户上传,与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 如有侵权请联系删除!